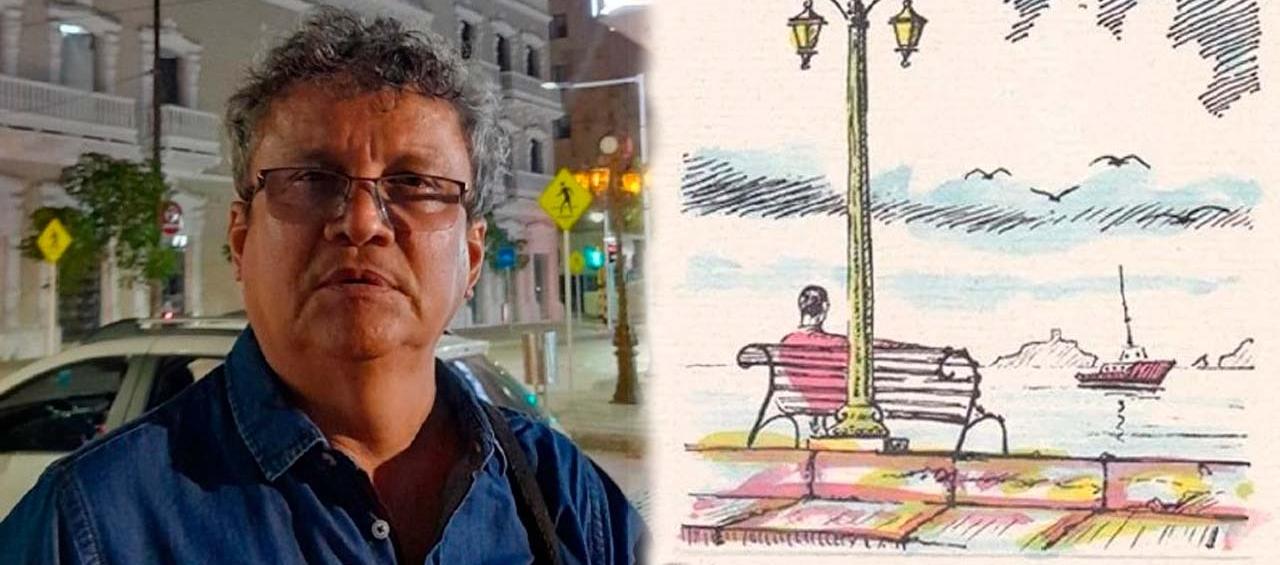

'Sin defensa posible', novela inédita de Clinton Ramírez sobre Santa Marta

Capítulo 0 de la primera Parte, titulada Una perfecta mentira.

Capítulo 0

Pipo Cormorán excita aún la memoria invertebrada de esta ciudad, feliz como ninguna otra de la costa de ignorar qué hace frente a las aguas tranquilas de la bahía. Un interés similar solo despertó entre los contertulios del Tulita su transcurrir de bohemio perdido en la París de los braseros, adonde marchó a estudiar Teología a los dieciocho años. La inexcusable París había sido sede de los acuerdos de las potencias vencedoras del último conflicto bélico. El encanecido mundo europeo, sueltas las costuras de los imperios, sumaba y restaba territorios, ensanchaba países y multiplicaba las fronteras con la resolución de un dios disoluto. El padre le explicó que la madre Rusia, convertida al mal del comunismo, pasaba a ser la nueva preocupación de una diplomacia de elegantes recepciones. Adquirió la costumbre de detenerse en las esquinas con los oídos abiertos al cuchicheo de los cafés. Jóvenes anarquistas, artistas de vanguardia, desempleados de la guerra y rapaces voceadores de periódicos acusaban a Georges Clemenceau de palidecer ante la amable dureza de Woodrow Wilson. Reconocían con enfado la habilidad de David Lloyd, el premier inglés, triunfador a la larga al impedir a Francia tomar la hegemonía en Europa, rota Alemania y destrozado el asmático imperio Austrohúngaro. Pensó en Colombia, anárquica y aislada entre montañas, necesitada de una sacudida semejante: una confrontación que resolviera de fondo si era un único país o la suma precaria de territorios endémicos en poder de oligarcas felices de un centralismo milimétrico.

Esta vez la piedra de escándalo son unos cuadernos encontrados en la habitación de la casa de putas donde murió hará veinte años una madrugada de Velitas. A salvo de las polillas, escritos con impecable caligrafía modernista, resulta imposible ocultarlos de las miradas estrábicas de la ciudad. El hallazgo representa la más abierta provocación de un hombre que, a pesar de sostener una esporádica columna en la prensa local, prefirió adoptar un bajo perfil, a distancia de las cámaras de seguridad de los nuevos ricos y al margen de los honores de una sociedad manirrota al momento de entregar cruces y pinchar medallas en el pecho del primer patiperro que asoma a la vieja plazoleta de la catedral.

Paradójico el destino del Café Bar Tulita. Abrió puertas como café al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Santa Marta volvía a tomarle el pulso al mundo, según leo en un editorial que festeja la tan esperada reapertura del comercio con Europa. Cálido en las medias mañanas, sereno al empezar las tardes, agitado en las noches, cerró persianas a principios de los setenta, en plena avalancha de las balas de la marihuana. Ningún profeta de grandes adjetivos anticipó semejante metamorfosis. Ni nadie escribió, con excepción de Cormorán, sobre su lánguido cierre en medio de los estruendos de las bandas mafiosas. Fue también Pipo Cormorán quien ayudó al dueño a echar la llave una tarde, luego de que este, enfermo de gota y cansado de acumular facturas incobrables de crápulas y señores, vendió el inmueble a una institución bancaria, para irse a morir entre las neblinas de un pueblito sin historia de Boyacá.

El negocio marcó época. En las tres salas de pisos catalanes y arcos de medio punto, al amparo de un techo de vigas indiferentes, aglutinó una bohemia en principio presumida, serena más tarde y pequeña al final que defendió cuanto pudo y estuvo a su alcance el arte de conversar en voz baja. El cierre selló una época de ingenio, de aumento de la actividad portuaria, del despegue del turismo en El Rodadero, y coincidió con la irrupción de las avionetas fantasmas de la marihuana. Ola avasallante, de tiros y bombas, de masacres sin cuentos, que hizo de la década siguiente una edad de plata fácil, camionetas chillonas, capos descamisados y pistoleros fantoches, una horda que empinó la historia a pico limpio a la vista de todas las calles y a las horas menos pensadas. El cierre significó para los contertulios de más edad, estrictos contemporáneos de Cormorán que envejecían con el siglo, un golpe sin retorno. Algunos procedieron a inventarse nuevos tuches para evitar la perspectiva de recluirse en las terrazas de sus quintas a ver crecer a los nietos y esperar la muerte al lado de sus mujeres artríticas. No sucedió igual con un Cormorán habituado a frecuentar cantinas y bares con la misma fidelidad dispensada al Tulita. Además, a diferencia de ellos, sin planes alternos a la vista, él llenaba las horas muertas espiando a la ciudad en las esquinas, el paseo marino, el atrio de la catedral y las colmenas del mercado público, lugares que le suministraban materiales generosos para su columna periodística y con los que cargó la tinta de buena parte de sus invisibles cuadernos.

Esos milagrosos cuadernos son motivos por estas horas de las exhaustivas miradas y disculpas de los académicos. ¿Pensó en ello? Sin duda. Particular interés revisten los textos confiados en revisar las transformaciones de la ciudad. Son los más leídos, ninguna duda cabe, si bien nada se escribe de ellos. Sobresalen los escritos sobre los efectos del narcotráfico. El artículo dedicado a la caliente década de los setenta es bastante revelador de los cambios sufridos en la arquitectura y de las volteretas de la vida social por cuenta del patatrac de la marihuana.

Cito:

El fenómeno sacudió los atalajes de una cultura conservadora supérstite. Agregó calles, ensanchó manzanas, elevó edificios sobre la vieja cuadrícula española y abultó la cifra de los locos, los muertos y arruinados. Las fiestas narco ayudaron a quebrar la costumbre colonial de acostarse a las nueve de la noche. Solo la brisa permanece inalterable en el cielo de turquesa y gualda de la rizada bahía samaria.

El juicio es incompleto. La marihuana, a más de relajar las diferencias de clases, les facilitó a los varones de las familias más rancias engancharse al tren bala de la coca en la década siguiente en reemplazo del tren muerto del banano: un periodo más salvaje aún que Cormorán apenas percibió en el lejano furor de las calles debido a la infección renal que a partir de 1984 lo condenó a guardar cama y usar sonda en la residencia donde moriría dos años más tarde, una madrugada saturada de pólvora, de la música firme de los picós en las esquinas.

Valioso en cambio el dictamen de Cormorán sobre una ciudad que cambia de calles, de autor y de ropas para permanecer fiel a sí misma:

Admirable la fidelidad que una ciudad llega a guardarse. Han cambiado las calles, los nombres, los señores: listos todos a bailar la tambora que les toquen. La del banano, la del turismo, la del narcotráfico… Este camelo es su marca de sangre, signo distinguible en el silencio de los políticos, la pompa exotérica de los juristas, el lenguaje banal de los historiadores, y el rigor de las tómbolas de beneficencia. A este apego a la puntualidad de las celebraciones, las declaraciones inanes y los cumpleaños infaltables debe culparse que nada cambie. Ir a misa a la iglesia San Francisco a mediodía y a la catedral al caer la tarde sigue siendo la receta grande de una forma inconmovible, hipócrita, vacía sin remedio, con igual valor de identidad al otorgado al salpicón de bonito en las fondas del mercado público.

Cuesta encontrar en Santa Marta un hijo de virtudes semejantes a las de Cormorán. A los políticos los produce idénticos. Los abogados emplean el mismo lenguaje de papiros de principios de siglo. Inútil sería señalar a los historiadores. Los poetas son meros traficantes de adjetivos, metros tiesos y rimas puntuales, irremediablemente cojos de ideas y desvestidos de imaginación. Él es de lejos la moneda diferente en la repetida historia cultural de la ciudad.

A principios de siglo, la ciudad, celosa del damero español, más amable e igual de intrigante, encumbró con oficiosas vidas a los hombres del banano. Señores de costosas familias subieron una tarde a un barco de vapor para hacer experiencia europea. A estos pioneros, de regreso a la ciudad, prófugos algunos de las inseguridades de la guerra, el buen vestir y una mediana cultura gastronómica les bastó para transformarse en íconos del progreso. Basta revisar los álbumes de familias para que la historia pase de las imágenes a la escritura con escasa alteración. Esa primera generación, residente en Bruselas, Bristol, Barcelona o París, salvo un montón de anécdotas graciosas, entregó dos figuras notables. El primero, un pianista que, ante la imposibilidad de sostener una escuela y formar una sinfónica en el patio materno, marchó a Bogotá a hacer carrera en la Escuela Nacional de Música. El segundo, el principio de un poeta, malogrado muchacho que escribió versos —eso indica el biógrafo más prudente— con una estilográfica inglesa, pluma untada de tinta, barro de trinchera y sangre seca que se conservó durante muchos años en la vitrina de una antigua casona de altos. El músico regresó alguna vez a recibir la cruz de la ciudad. Al poeta le resultó imposible venir a la coronación en el atrio de la catedral porque una bala —aciaga, perdida, azarosa, infausta, furtiva, en la adjetivación de la prensa— acabó con él en una zanja de la Gran Guerra. ¿Algo más? No. Aunque las biografías intenten agrandar los retratos de estos dos ínclitos hijos.

Tampoco la segunda generación de samarios de la Europa de entreguerras fue generosa en figuras. Esta tiene el mérito en cambio de contar en el escaso mosaico con la figura polémica de J.R. Cormorán. Tal vez solo él merezca el campanudo adjetivo de perínclito al que son tan proclives los historiadores de adoquín. Son simples las razones para este incómodo privilegio. Los muchos años vividos en París, los artículos y poemas publicados en la capital francesa y las amistades que frecuentó avalarían tal distinción. Sin embargo, la sonada deserción de los claustros académicos y la vida de lujos en burdeles y cabarés en los felices veinte contaron más para las mentes sigilosas de sus contemporáneos. Incluso los historiadores menos adocenados prefirieron traficar con la imagen cómoda del putañero irredento y del alcohólico perdido, si bien leían con admiración su columna y a varios les enderezó los libros dedicados a los infaltables Bastidas y Bolívar y a la huelga bananera de 1928.

Cormorán fue algo más que un simple periodista marginal. Los cuadernos sobreviven a las metódicas infamias de los años para testimoniarlo. Vasta despejar la polvareda, rebasar la imagen del putañero y transponer la cifra del bebedor para encontrar al hombre de valor intelectual. Maldito y estigmatizado, taciturno y orgulloso, no cedió al patetismo de renegar de la perra vida. No vociferó contra nadie. Ni hizo el esfuerzo de enmendar en público los prejuicios de los contemporáneos frente a su peculiar estilo de vida. Elaboró en cambio una obra de apariencia laberíntica, anárquica y multi genérica, eficaz sin embargo en el empeño de esclarecer el destino de esta ciudad sin renunciar a la autonomía de una ficción remisa a los falsos elogios de prensa, a los aplausos de los caballeros de sombreros y a las miradas de cólicos de las galantes damas de abanicos.

Vale la pena regresar a la tarde o a la mañana en que Cormorán entró al Café Tulita para tomar posesión de un rincón cerca de la barra, puesto desde el que siguió las tertulias de un incompleto círculo de poetas, historiadores y periodistas. Hombres deseosos de sacarse de encima el peso de las campanas de la catedral, de romper con la puntualidad de los trenes bananeros, pero incapaces de escapar de las trampas de los incisos jurídicos, las tradiciones académicas y la milimétrica distribución burocrática del poder en una Santa Marta cuyas conversaciones las continuaban monopolizando abogados y políticos, reyes indiscutidos de los pocos puntos de diversión y encuentro.

Cruzado de piernas, con una cerveza a la mano, tranquilo en sus ropas blancas, a nadie le permitió asomarse a su pasado parisino, una vida que los más cercanos conocieron de manera fragmentada. Igualmente les sacó el cuerpo a las exigencias de los más jóvenes contertulios del Tulita, interesados en sus amistades de París, de las que apenas sí les soltó prenda a Carreño Villar y J.J. Lapeira. Quizá supo siempre que su vida estaba destinada a inflamar el tiempo de los hombres a pesar de los esfuerzos puestos en esconderla de todas las miradas. Ayudó a ello al conservar los cuadernos en un saco de lona a prueba de polillas.

Los cuadernos testimonian más de medio siglo de lidia con las palabras, cuyos cantos eludió sin recurrir al truco homérico de taparse los oídos con cera. Son además la principal fuente a la hora de pensar en la existencia literaria de Cormorán, más allá o más acá de su real valor. ¿Qué puede objetar? Nada. Sin lugar a defensa, privado de todo derecho, no está en él evitar que la vida tome el forzoso destino de la escritura.